2025年3月8至9日,“贯通与分途——宋元明文章观念研究”青年学者工作坊在四川大学望江校区文科楼251会议室成功召开。本次研讨会由四川大学文学与新闻学院主办,邀请了来自北京大学、复旦大学、武汉大学、华东师范大学等多所院校的20余名专家学者。复旦大学中文系系主任侯体健教授、朱刚教授,华中师范大学文学院林岩教授,四川大学文学与新闻学院院长罗鹭教授、周裕锴教授、吕肖奂教授、李瑄教授作为嘉宾参与了本次会议。

会议开幕式由四川大学文学与新闻学院院长罗鹭教授致开幕辞。时值国际劳动妇女节, 罗鹭院长首先向在场的各位女性学者致以节日的祝贺。罗鹭院长在致辞中强调了会议主题“宋元明文章观念研究”的学术价值。自从“唐宋变革论”提出后,学术界对宋代以后的历史分期提出了“两宋之际变革说”“宋元变革说”“宋元明过渡说”“明中期变革说”“明清变革论”等诸多观点。本次会议议题集中于宋元明三代的文章观念。由宋到明,各体文章的写作是连续性居多,还是断裂性居多?从不同角度来看可能有不同的结论。将宋元明三代的文章学作为一个连续的长时段来研究,有助于发现新的问题,产生新的思考。今天与会的学者,在宋元明清各自时段的文章学研究上都卓有建树,相信通过这几天的交流切磋,能够给各位日后的研究提供一些借镜和启发。罗鹭院长指出,本次工作坊提交的论文讨论对象相当丰富,既有关于制诰劝谕等庙堂文体的,也有关于文人日用的启札尺牍的,既有反映精英思想的古文,也有体现大众信仰的禅四六,还有赋、策问、制义等中间阶层需要熟习的应试文体,勾勒出了包含不同阶层的文学生态。这些题目体现了当今青年学者尝试突破朝代界限、关注文体交互融合、重视物质载体与文本共生关系、发掘科举程文公文案牍等“非经典文本”学术价值的努力。这对于今后文章学研究的进一步发展是很有价值的。

罗鹭院长指出,四川自汉代以来就是文章渊薮,诞生了司马相如、扬雄、陈子昂、三苏、虞集、杨慎、李调元等文章名家,为我们的文章学研究提供了丰富的资源。四川大学在中国古代文章学研究方面也有悠久的学术传统,早在1957年,张默生先生就选注了《先秦诸子文选》,庞石帚先生也校订了《经进东坡文集事略》,1980年四川大学中文系古典文学教研室集体编撰了《宋文选》,在人民文学出版社推出后影响巨大,至于以后大家熟悉的《全宋文》《苏轼全集校注》等著作更是享誉海内外,现在我们的年轻学者还把研究领域拓展到了元明时期。所以今天我们在这里进行一次关于中国古代文章学的对话,既是继承老一辈的学术传统,也是开拓我们新时代学科发展新格局的盛事。

罗鹭院长指出,四川大学文学与新闻学院历来支持和重视青年人才的发展,把支持“90 后”学者建立自己的学术团队作为一项重点工作来开展。我们学院在宋代文学研究领域,有戴路、崔媞、陶熠、蒲柏林等年轻老师,可谓人才济济,在明清方向也引进了车祎、王涵等年轻老师,他们都已经在学术界崭露头角,都至少有一个国家社会科学基金的青年项目,他们都参与了这次工作坊,这表明我们文章学研究的青年团队已经初步形成了雏形,这是一件可喜可贺的事情。希望今后各位专家继续关心和支持青年学者的成长。

最后,罗鹭院长再次感谢了各位专家的光临,并预祝本次工作坊圆满成功。

四川大学文学与新闻学院院长罗鹭教授

本次工作坊的主题讨论共分三场。

第一场主题为“宋元明骈散文体的观念离合”,由复旦大学中文系侯体健教授和四川大学文学与新闻学院李瑄教授主持。

复旦大学中文系系主任侯体健教授

四川大学文学与新闻学院李瑄教授

浙江工商大学商宇琦老师以晚宋阃臣李曾伯为中心,探讨其开府期间的幕中青词书写。

浙江工商大学商宇琦老师

四川大学戴路老师以《词学指南》为例,指出王应麟对明人文体史叙述模式的影响。

四川大学 戴路老师

首都师范大学李法然老师研究了以劝农文为代表的劝谕文,揭示了劝农文的仪式性以及声音在劝谕文体中的作用。

首都师范大学 李法然老师

四川大学车祎老师从宋元明日用类书入手,指出了明代翻刻宋元日用类书时书札式的形态演变,并认为其中暗含应用文体自上而下、由雅入俗的审美转型。

四川大学 车祎老师

北京师范大学诸雨辰老师指出归有光古文在文学史叙事中的变形,特别是桐城派在归有光经典化过程中的有意塑造。

北京师范大学 褚雨辰老师

四川大学陶熠老师指出晚明启文批评具有重视作者“真情”和“切时景”的特点,认为这与万历以后的启文转为“主动写作”而非制度化的“被动写作”有关。

四川大学 陶熠老师

会议现场

第二场主题为“近世的政治文化与文章观念”,由复旦大学朱刚教授和华中师范大学林岩教授主持。

复旦大学 朱刚教授

华中师范大学 林岩教授

复旦大学陈特老师通过讨论古代文论中的“道”“圣”“文”关系,揭示了中国古代文学思想的演进脉络,特别是在不同历史时期对这些概念的理解和应用的变化。

复旦大学 陈特老师

华东师范大学张宜喆老师通过分析元祐叙事及苏轼制诰书写,指出苏轼在公共言说与个人表达之间的巧妙平衡。

华东师范大学 张宜喆老师

武汉大学王启玮老师探讨了“流俗”在王安石政治话语中从日常用语转化为政治词汇的过程,揭示了这一话语对宋代政治史的深远影响。

武汉大学 王启玮老师

复旦大学王涛老师通过对古代诗文知识生成模式及其逻辑特征的探讨,揭示了古人以成辞为中心,通过经验总结与证成完成知识发明的独特方式。

复旦大学 王涛老师

四川大学古籍所梁燕妮老师指出宋代贤良进卷的“套类”属性引发了对功利性写作和考生真实水平的质疑,但制度规定令其作者在一定程度上得到了认可。

四川大学 梁燕妮老师

北京大学胡琦老师深入探讨了元明讲义与制艺“入口气”体制的创生与发展,揭示了八股文“入口气”模式的修辞渊源和经学诠释的内在理路。

北京大学 胡琦老师

四川大学王涵老师探讨了八股文“以古文为时文”现象的起源与演变,揭示了正嘉说、启祯说等不同观点的提出及其影响,指出“以古文为时文”现象在八股文发展史上的重要地位。

四川大学 王涵老师

广西师范大学蒙显鹏老师分析了日本江户时期林罗山父子对日本辞赋史的发展贡献,并指出林家辞赋在文学本土化和跨文化影响方面的意义。

广西师范大学 蒙显鹏老师

第三场主题为“文体互渗与雅俗互融”,由四川大学周裕错教授、吕肖奂教授主持。

中国苏轼研究学会会长、四川大学文学与新闻学院周裕锴教授

四川大学文学与新闻学院吕肖奂教授

复旦大学陈志伟老师指出,宋代禅林丧葬仪式中所使用小佛事文中的动作提示性话语是对仪式过程的记录。

复旦大学陈志伟老师

西南大学张志杰老师系统梳理了宋人笔记以“集”题名者,认为从汉魏、中晚唐,再到宋代笔记命名存在雅化过程。

西南大学张志杰老师

成都理工大学谢思岚老师将宋代纪行笔记分为境内和境外两种,境外纪行笔记侧重于记录客观的地理风俗信息,境内纪行笔记着重呈现个性化的审美体验。

成都理工大学谢思岚老师

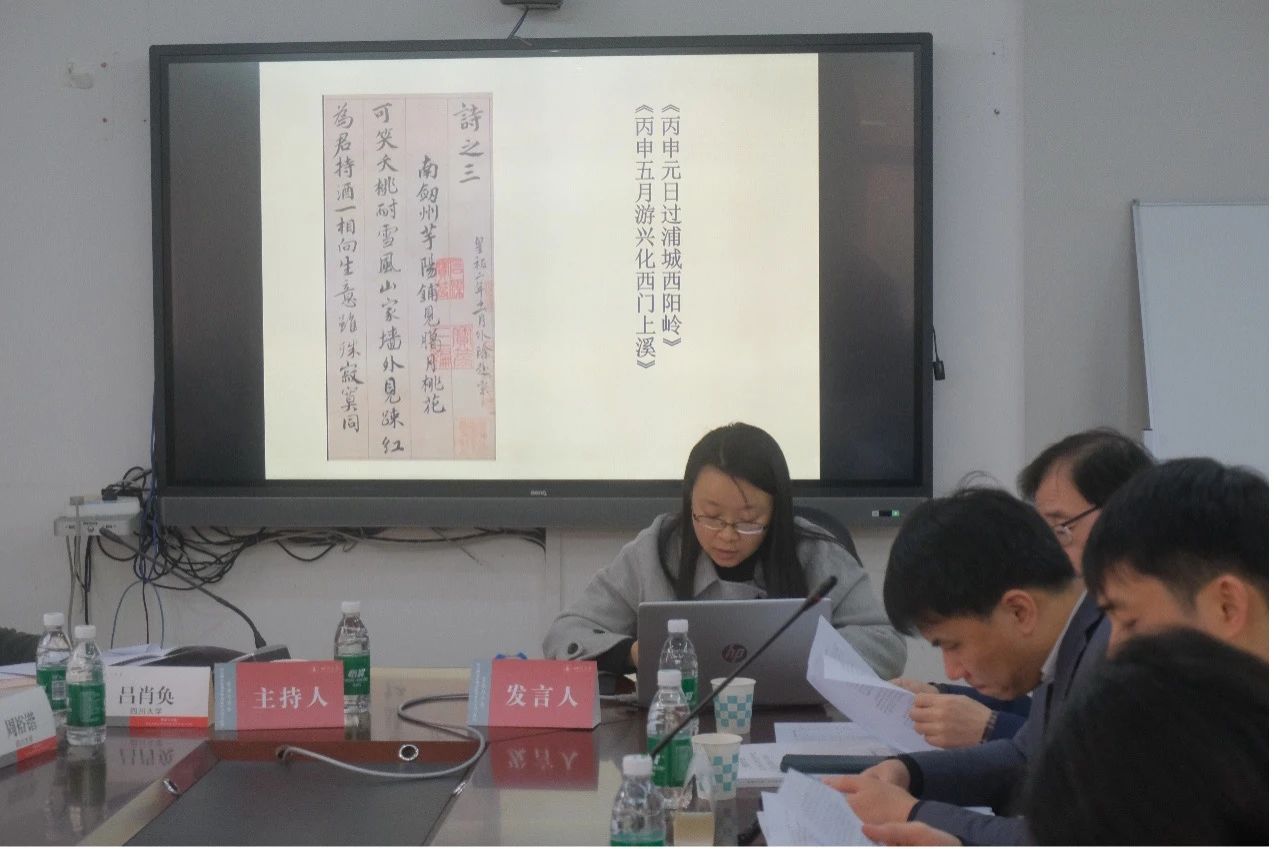

四川大学崔媞老师以诗人自注为线索,清整了唐宋诗集编年观念的发展历史,并指出了这一观念对南宋文集编纂活动的影响。

四川大学崔媞老师

四川大学蒲柏林老师指出诗意图册需要协调士大夫独创性与庶民社会商品性的矛盾,石涛晚年以职业画家身份所作《东坡时序诗意图册》集中体现了二者的融合。

四川大学蒲柏林老师

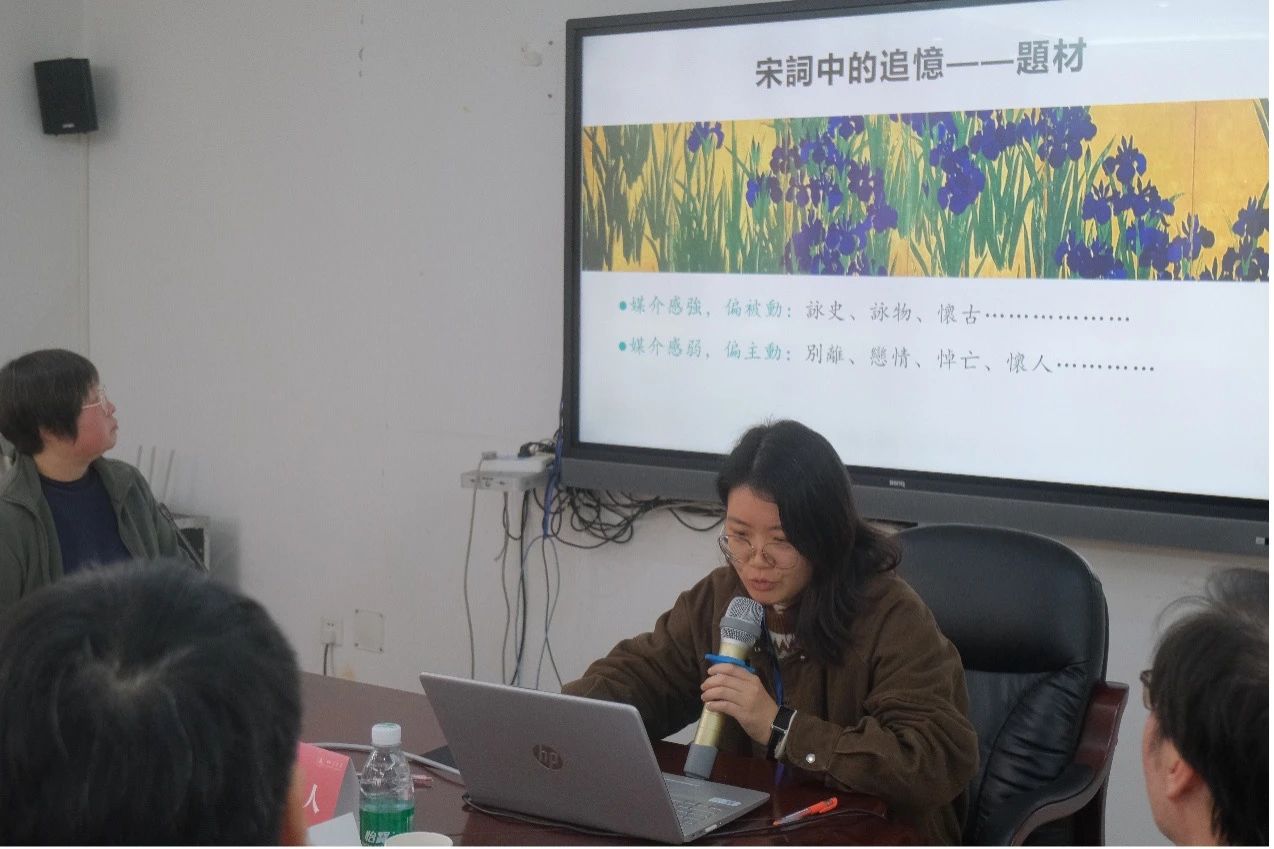

暨南大学李小雨老师从词牌、题材两个角度系统梳理了词中的追忆书写。

暨南大学李小雨老师

在3月9日的圆桌评议环节,六位主持人和评议人对参会文章展开了激烈且深入的讨论。 侯体健教授对参会文章分别做出了评价,特别对陈特文章关于中国古代文章学成立时间的判断表示了认同。李瑄教授指出了过去文学史叙事中对宋、明断裂性的强调是有局限的,很多晚明文学中的现象在南宋已经可以看到端倪。朱刚教授强调,文体研究除了制度之外,写作方式自身的发展也应当纳入文学史的考量。林岩教授认为应当注意北宋党争中政治语言的极端化现象,以及熙丰时代“一道德,同风俗”观念对官方规训民间信仰的指导性。周裕锴教授对王涛文章中以数聚集的知识簇现象很感兴趣,指出这种现象和佛经格义过程中的现象具有相似性,并建议陈志伟老师关注宋元戏曲文本和禅宗小佛事文的相关性。吕肖奂教授赞许了参会论文选题和思路的新颖,对青年学者未来的发展表示了期许。

3月9日的闭幕式由中国苏轼研究学会会长、四川大学周裕错教授致辞。周裕锴教授说, 虽然自己已经早就过了参加青年工作坊的年纪,但和年轻人交流依旧收获很多,会议论文中涉及的很多文体都是自己此前没有专门关注、研究过的,感到大开眼界。周裕锴教授指出, 这次参会的论文技术性都非常强,而且以“外部研究”居多,但文章学研究不能完全变成制度史的研究,王水照先生提倡的“中国古代文章学”,是重视“文章”本位的。周裕锴教授建议青年学者在研究各体文章时,应当追问“文章何以成为文章”,关注修辞学、语言学的现象,对文章水平的高低也要有自己的判断。周裕锴教授指出,在数字时代,青年学者查阅资料、检索文本比前辈学者便捷得多,青年学者研究的细致和文献使用的广泛是值得肯定的;同时也指出青年学者应当学习林纾、钱锺书等前辈读书人的文辞工夫。刘师培在《中国中古文学史》中对材料深细的使用是很值得学习的。周裕锴教授鼓励各位青年学者能够在获得稳定的研究状态后,怀抱“士不可不弘毅”的更高追求,一直保持端正的学风,以学术为志业,更要关心人类的文化、文明。最后,本次工作坊的召集人四川大学文学与新闻学院陶熠老师再次对各位参会的老师表达了感谢。

本次工作坊为参会青年学者提供了交流砥砺的平台,在各自的论文基础上碰撞出了新的火花,体现了中国古代文章学研究的新面貌。

图:王诗媛、蔡馨蝶、刘灿、杜怡霖

文:杜怡霖、蔡馨蝶、王诗媛

编辑:陶熠