四川大学中国俗文化研究所

工作简讯

2024年第4期 2024年12月31日

目录

1.【讲座】李建欣:太史文中国佛教研究评述

2.【会议】第十七届汉文佛典语言学国际学术研讨会顺利召开

3.【讲座】竺家宁 谈谈声韵学的方法与应用/方一新 中古译经词语考释二则/梁晓虹 则天文字在日本的传播

4.【讲座】郑阿财 从文本内部系联谈敦煌文学文献的研究发展

一.【讲座】 李建欣:太史文中国佛教研究评述

2024年10月25日下午,由四川大学中国俗文化研究所主办的“中国经典与俗文化”系列讲座在文科楼三区418会议室顺利举行。本次讲座由中国社会科学院世界宗教研究所研究员、中国社会科学院大学哲学院博士生导师李建欣教授主讲,主题为“太史文中国佛教研究评述”。四川大学俗文化研究所所长何剑平教授、四川大学道教与宗教文化研究所王大伟研究员担任与谈嘉宾。讲座由四川大学中国俗文化研究所孙尚勇教授主持。

讲座围绕五个专题展开,分别是海外中国宗教的两大派别、太史文的学术简历与成就、太史文对中国宗教的宏观研究、太史文的中国佛教研究以及其研究的特色。

李建欣教授首先介绍了海外对中国宗教研究的范围,并梳理了法国学派与北美学派在发展史中的特征和地位。法国的中国宗教研究历史悠久,特色鲜明,代代相传,有沙畹、列维、伯希和、葛兰言、马伯乐等学者。20世纪70年代是美国佛教研究的分水岭,从此以后,西方佛教研究的中心从欧洲转向美国。这一学术中心的转移也为佛教研究带来了崭新的方法。

接着,李教授自然地引入了北美学派的代表性学者——美国学者太史文(Stephen F. Teiser)的介绍。他不仅介绍了太史文的学术简历和成就,还梳理了他的主要中英文学术成果,让大家对其教育背景、学术声誉和代表性成果有了清晰的了解,并流露出对太史文博学多才、自我超越精神的敬佩。

在介绍太史文对中国宗教的宏观研究时,李教授提到,1995年,太史文曾为研究计划“中国宗教:领域的现状”撰写了民间宗教部分,全面回顾了20世纪西方学界对中国民间宗教的研究。1996年,他在《实践中的中国宗教》一书中撰写的《中国宗教精神》长篇导论中指出,三教模式的支配地位遮蔽了许多在中国历史上广泛存在的思想和实践。

随后,李教授以四部著作为主线,介绍了太史文的中国佛教研究。对于《幽灵的节日——中国中世纪的鬼节》,他肯定了该书在运用社会学、人类学理论和方法上的突破,超越了以往围绕经典、教义和高僧大德展开佛教史研究的旧模式。关于《十王经与中国中世纪佛教冥界的形成》,他指出太史文将宗教理论与实践相结合进行研究,认为只有将宗教置于当时社会背景中,才能更接近真实。谈到《再造生死轮:中古佛教寺院中的转世绘画》,他强调此书的创新之处在于将佛教图像作为社会与仪式实践的一部分进行研究,并重视对各地宗教实践的观察。而在《仪礼与佛教研究》中,李教授认为其最重要的贡献有两点:一是将表演性理论等西方社会科学理论引入敦煌斋文的研究;二是尽管主要材料来源于敦煌,但研究的视野却超越了这一地域。

最后,李教授认为,太史文的中国佛教研究具有自己的特色,其中最突出的便是其广阔的视野,这体现在他将佛教视为一种世界宗教来进行研究。此外,太史文始终将中国佛教置于社会生活的背景中进行考察,注重从社会史的视角来理解和分析佛教。与此同时,他的研究具有整体性,是在中国宗教的整体框架下展开的,尤其对中国宗教与社会结构的关系有着独到的见解。太史文还非常重视借鉴和吸收社会学、人类学、图像学等姊妹学科的理论和方法,并将其娴熟地应用于中国佛教的研究中。他在学术研究中不断挑战自我,跨越不同研究领域,尤其在《再造生死轮:中古佛教寺院中的转世绘画》中表现得尤为突出。

在互动交流环节,王大伟教授结合自身的求学和研究经历,认为,太史文先生是一位极具学术灵性的学者,而写好博士论文对于学术生涯至关重要。在中国佛教研究中,不仅要重视文本的研究,还应关注社会史的考察,这样的结合十分必要。文本所塑造的内容与现实的呈现都需要得到充分的考量。

在场一位同学分享了自己在普林斯顿大学交换期间向太史文请教的经历,并向李教授提问,如何学习和借鉴太史文跨越考古、宗教等多个学科的研究方法。李教授强调了“学科归属”的重要性,建议在学术研究的初期应聚焦于一个较小的领域,深入钻研,同时可以关注更广泛的“大学科”。在学术生涯的早期阶段,应该将精力集中于某个“小学科”,然后再逐步扩展研究范围。

何剑平教授对讲座进行了总结。他指出,太史文是一位博学多才的大学者,博士生在研究时应先通览基础材料,围绕具体问题深入探讨,而不是堆积材料。确定课题后,则需要深入细致地研读相关文献。讲座现场气氛热烈,活动取得了圆满成功。

二.【会议】第十七届汉文佛典语言学国际学术研讨会顺利召开

2024年10月26日至27日,由四川大学中国俗文化研究所主办、重庆市华岩文教基金会协办的第十七届汉文佛典语言学国际学术研讨会在成都祥宇宾馆顺利召开。

会议开幕式由四川大学中国俗文化研究所副所长顾满林教授主持。四川大学文学与新闻学院党委书记傅其林教授、四川大学中国俗文化研究所所长何剑平教授、香港教育大学朱庆之教授、华岩文教基金会永圣法师、英国威尔士大学竺家宁教授分别致辞。

傅其林教授表达了对与会专家、学者的热烈欢迎,并介绍了四川大学文学与新闻学院的学科建设、中国俗文化研究所的兴起与发展状况;何剑平教授介绍了佛教及佛典在东亚文化圈的传播,强调了汉文佛典在语言文化研究中的重要性;朱庆之教授分享了自己学术生涯的几点体会,认为在语言研究中必须重视理论指导和使用新的研究手段;永圣法师介绍了华岩文教基金会为发展国家科教文化事业的努力和贡献,并祝愿此次会议圆满成功;竺家宁教授回顾了汉文佛典语言学会议的历史,并期待借助会议的方式将包括佛教文化在内的中华文化传播得更远。研讨会分成4场大会报告和4场小组报告,海内外近70所高校及科研院所的专家学者百余人齐聚一堂,围绕汉文佛典语言的相关议题进行了精彩的发言和热烈交流。

26日上午,第一场大会报告由韩国高丽大藏经研究所所长梁导喜教授、中国社科院姜南研究员主持。韩国高丽大藏经研究所理事长李圭甲教授、日本南山大学梁晓虹教授、浙江大学方一新教授先后发表,题目分别为《华严石经残片#12509、#12972残字考释》、《从“天理本”第五十七帙第六卷一组译名引起的思考与考察》和《〈撰集百缘经〉成书时代地域考——来自贝叶斯模型和语言模式的分析》。

第二场大会报告由重庆师范大学葛佳才教授、华南农业大学高列过教授主持。中国人民大学朱冠明教授、河南大学丁喜霞教授、四川大学与台湾南华大学郑阿财教授、四川大学李国英教授先后发表,题目分别为《〈生经〉析疑二则》、《略论〈玄应音义〉的引书问题及原因——以乾嘉学者钱馥〈一切经音义考证〉为中心》、《敦煌疑伪经呈现的俗语言与俗文学》和《〈大正藏〉异文与文献用字混误及其混误关系推衍》。

26日下午,第一小组报告由香港中文大学(深圳)李博寒老师、台湾辅仁大学刘雅芬老师主持,本组报告侧重佛经翻译策略与佛典词语演变研究。第二小组报告由杭州师范大学姜黎黎副教授、江苏第二师范学院邵天松副教授主持,本组报告主要聚焦于佛经文献中的专名、修辞、文体、文字等方面的研究。

27日上午,第三小组报告由黄淮学院丁庆刚教授、岭南师范学院李家傲老师主持,本组报告主要以翻译佛经、敦煌文献、禅宗语录中的疑难字词考释和探析为主。第四小组报告由武汉大学李广宽副教授、广西师范大学袁卫华副教授主持,本组报告主要涉及翻译佛经、佛经音义书中的语法和语音研究。

27日下午,第三场大会报告由武汉大学萧红教授、南京师范大学赵家栋教授主持,美国洛杉矶西来大学龙达瑞教授、西华师范大学康健教授、四川大学俞理明教授、英国威尔士大学竺家宁教授先后发表,题目分别为《五台山的佛教文献研究:以〈永乐北藏〉和〈甘珠尔〉为中心》、《也说“钝置”的词义与来源》、《汉译佛经用语和汉语史》和《佛经音韵研究的回顾与展望》。

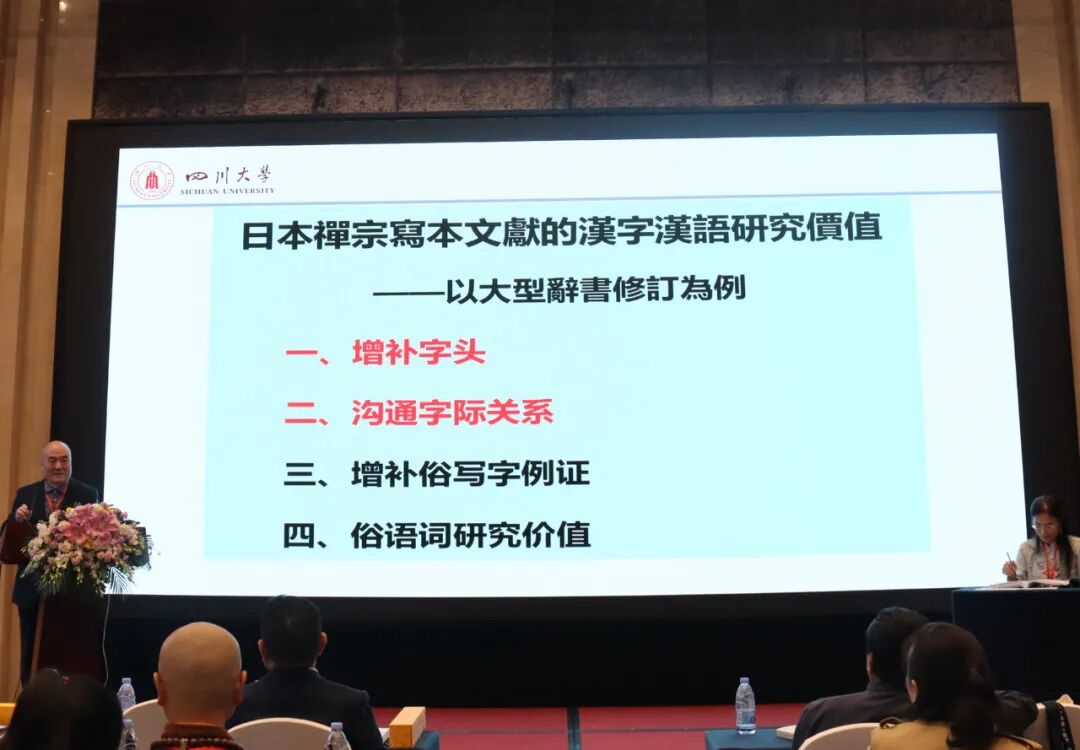

第四场大会报告由四川大学谭伟教授、台中教育大学周碧香副教授主持,浙江大学博士后李周渊老师、西南民族大学王启涛教授、中国人民大学龙国富教授、四川大学雷汉卿教授先后发表,题目分别为《六朝写经异体字编年字典及其研究价值》(与浙江大学真大成教授合作)、《佛学在中国通用语言文字史上的贡献》、《汉译佛经中名词与复数标记共现——兼谈元白话和近代汉语后期文献中的用法》和《日本禅宗写本文献的汉字汉语研究价值》。

闭幕式由四川大学文学与新闻学院汉语言文字学教研室主任王长林副教授主持。河南大学张雨薇副教授、浙江师范大学谭勤老师、四川师范大学王勇副教授、南京大学张福通副教授分别为小组报告作总结;四川大学雷汉卿教授作大会总结;浙江东阳市天宫寺住持延保法师代表下届会议承办方发言。

本次会议继续设置“青年学者优秀论文奖”。闭幕式上,王长林副教授详细介绍评奖规则和流程,梁晓虹教授宣读获奖名单(附后),竺家宁教授、方一新教授、李圭甲教授分别为一、二、三等奖获奖青年学者颁奖。四川大学吴海纳博士作为代表发表获奖感言。

附 第十七届汉文佛典语言学国际学术研讨会“青年学者优秀论文奖”获奖名单

一等奖

居晓倩(四川大学) 《汉文佛典文献习见“木櫁”考》

二等奖

郭禹彤(北京大学) 《僧伽婆罗译〈孔雀王呪经〉第八段咒语的梵藏汉文本合璧校释》张亦弛(湖南师范大学) 《敦煌佛教疑伪经疑难语词校释十二则》

三等奖

吉宁韵(浙江古籍出版社) 《〈大乘稻芉经随听手镜记〉〈随听疏〉题名辨正》罗建宏(四川大学) 《〈敦煌文献语言大词典·疑难字词待质录〉词语考释六则》宋思佳(四川外国语大学) 《“须弥山南面大洲”译名考——兼论宇宙地理观念的转变对佛典语言中国化的影响》吴海纳(四川大学) 《汉文佛典语言三题——释“妻子妇”“坐禅延”“胡(䠒)跪”》徐有声(复旦大学) 《〈法华随经音切〉考——兼论〈卍续藏经〉的底本与编校问题》张莉莉(首尔大学/厦门大学) 《对〈无量寿经连义述文赞〉音注的新思考》

三.【讲座】竺家宁 谈谈声韵学的方法与应用/方一新 中古译经词语考释二则/梁晓虹 则天文字在日本的传播

竺家宁 谈谈声韵学的方法与应用——分享我的学习经验

2024年10月24日,英国威尔士大学教授,著名语言学家竺家宁教授应本所邀请,做题为“谈谈声韵学的方法与应用——分享我的学习经验”的主题讲座。讲座在四川大学文学与新闻学院526会议室举办。四川大学中国俗文化研究所雷汉卿教授主持本场讲座。

声韵学(音韵学)向来被治学者视为绝学,令人望而却步。为什么要学习声韵学?如何学习声韵学?本次讲座,竺家宁教授基于多年的研究和教学经验,向我们介绍了他的心得体会。竺家宁教授提到,语音是语言的载体,而语言是所有文化现象的载体,包括四书五经都是语言。人类从很早就有语言,但几千年前才有文字,因此上古时期语音占据主导地位,产生了大量的通假现象。直到六朝语言与文字的关系才有改变,到唐朝产生了字样学,二者的关系清楚起来,因此通假字逐渐减少。我们现在要认识上古汉语、通读先秦经典,只有声韵学才能让我们在通读古书时“知其所以然”。竺家宁教授认为一般人难学声韵,在于不能掌握正确的方法。不重视理解,但知记诵资料。他分几个方面来谈及梳理声韵学的方法与进程。一、重视历史观念声韵学面对的是不同时代的语音,因此研究的前提是确定时代,避免不同时代的混淆。以《切韵》为例,当时还有没轻唇音(非敷奉微),有两套正齿音(庄初崇生俟/章昌船书常);到了中古后期轻唇音产生,正齿音合并。如果把它们看作一个音系,就混淆了历史概念。同时,同一个语音现象,应该分清该音变现象是萌芽、还是已经扩散,是否已经成为当时音系的主流,或成为知识分子科考的标准。如果只出现在某资料、某地区,把音变时期越推越早意义不大。又如双声叠韵,东汉时期并不流行该概念,实际是佛教传入之后的语音分析观念。因此研究东汉以前的声训、通假时使用双声叠韵解说音理,是把后期的观念加到了前代语料上。东汉前的古人只能感受到读音相近,不能精确感知声母或者韵母相同。又如开齐合撮,是近代音介音分类,中古只分开合、洪细,若有开齐合撮描写中古音,就是混为一谈;又如平仄是中古音系架构下产生的二分法,不能运用到近现代、上古音,《诗经》、余光中诗就不应按古代的平仄来讨论;又如“间关莺语花底滑”,其中“间关”为何是双声联绵词?需要带入历史观念回到中古发音中去,看到二字均为舌根音,是描写鸟叫的拟声词。二、强化语音学的根底声韵学的对象是字音,看不见,摸不着,需要通过国际音标,把抽象的声音变成有形的符号,因此语音学的学习非常重要。语音学之于音韵学就像五线谱之于音乐。古人的声韵术语往往同名异实或异名同实,例如段玉裁《六书音韵表》的“声”指“声调”,“古音声不同”中的“声”指“语音”,平常的“声”又指“声母”,同一术语有多重所指,这种术语的混乱会对学术产生不利影响。如果掌握现代语言学,就可以对声韵学现象进行描写,如将鱼、阳、歌部用音标展示出来,就很容易解释押韵、谐声、假借,不需要再用抽象的文字表述音的关系。竺家宁教授提到他的启蒙老师许世瑛先生就要求先学一年语音学,然后才正式学习声韵学,目的就是为了打好根基。三、知识必须不断更新“前修未密,后出转精。”著名的语言学家如高本汉与王力等都在不断修正自己的看法,不断学习更新。王力晚年的《汉语语音史》《汉语语法史》《汉语词汇史》与前期的《汉语史稿》部分观点已经大不相同。古代学者往往有门派观念,阻碍了学术进步,并非正确的研究态度。声韵学从清儒,到章黄,再到现代,也是在不断更新当中的。清儒的古韵分部就是不断细化的过程,其中杰出者如段玉裁,除在古韵分部上的贡献外,还重新安排了上古韵部的先后次序,并利用形声字来研究上古韵部。古韵分部从顾炎武到王念孙可以说是尘埃落定。后人夏炘《诗古音表二十二部集说》为声韵学第一阶段的总结。第二阶段高本汉、董同龢、王力、李方桂等人注重吸收现代语音学,做了拟音的工作。无头韵部也是不断更新的成果,即祭部、叶部、缉部等去入声都可以成为上古的一个独立韵部。四、金字塔原理:“博”然后能“通”前人强调,“学问要如金字塔”(胡适),有足够宽广的底部,才能堆得更高。研究声韵学也是如此,它不是一个孤立的学科,要把相关的小学知识融合起来,“形音义不可分”,词汇学、语法学的知识也不可或缺。其他如方言、历史地理等方面的知识同样重要。这样声韵学才有了稳固宽广的基础,才能构建更高的顶尖,这就是“博然后能通”。五、开阔视野,广大包容 不要被“一个理论”“一个学派”套牢语言学中常有学派与理论的分别,如西方的结构主义学派、布拉格学派、生成语法、功能语言学等。理论派别的确有许多值得参考之处,对声韵学研究有参考价值,也对研究产生启发的作用。但不能执着于一途,认爲某个理论最尖端,于是堆砌新的理论术语,反而会衍生许多盲点而不自觉。理论会束缚思考的空间,现代语言学的成果应该有效运用,许世瑛先生有言,西方的理论应该“役之而不为之役”,应该将理论作为工具与传统的研究相结合。六、重视传统小学的根基古代语言学家对语言学的研究累积了丰硕的成果,学习声韵须贯通古今,不能忽略这批珍贵的结晶。治西方理论的学者常认为古代语言学研究一直没有独立于经学之外,但中西语言学只在研究观念、方法、术语上有不同,目标都是面对语言现象。传统小学的根基就是将形音义融合贯通,其中又以声韵学为关键。此外应将古人累积的词汇学(《尔雅》)、语法学(虚词研究)成果结合起来,将语言学研究系统化。中国的语言学在十九世纪以前远远领先于西方,例如东汉《说文解字》,同时代西方完全没有类似著作。又如钱大昕发现了p>f的音变规律,西方晚近百年才有“格林语音律”提到。传统声韵学也改变了文学史,六朝开始的四声八病、声律论、永明体、平仄律都是音韵学指导下的产物,这些都是西方所没有的成果。七、汉字分析的五个基本元素分析是研究声韵的不二法门,不论哪个时代的语音、方言,在分析描写上都不外乎声母、韵母、声调三个要素,这是构成汉字音节的基本成分。这种字音分析的知识产生于东汉,“反切”就是这种观念下的产物,六朝时的“双声叠韵”同理。唐代开始有“四等”的区分,针对韵母结构分开合洪细,并将韵母进一步分析为介音、主要元音、韵尾。八、具备方言学的常识方言学是平面的,声韵学是立体的。汉语方言很复杂,它们都是在不同的历史阶段,从汉语的主干分支出来的。就像竹竿投影在日晷之上,透过方言可以引证许多古音现象。现在看到的文献资料是死的、有限的,方言却是活生生的,无限的。我们也可以像印欧语言一样,用“历史比较法”去辅助文献语料,构建古音系统。所以,方言是声韵研究的宝贵资源,共时的方言音系、方言现象必须和历时的音变现象结合起来,声韵学才能活起来。九、客观的研究态度声韵学与文学、艺术、哲学在研究方法上相当不同。客观性是作为中文系学子需要注意的,而非感性的情怀,这对声韵是没有用处的。古音是“曾经存在的事实”,将会留下声音的“化石”。研究声韵需要重视证据,有一份证据说一份话。声韵的研究结果不是最重要的,而是获得这个结果的过程,使用什么方法,有什么证据。十、结论 声韵学知识如何应用?借助音韵学我们可以解读不少上古文献中的问题。例如春秋时期的“易牙”又常写作“狄牙”,以“易”为声符的形声字有“踢”“剔”等,説明二者上古声母相近。《诗经》‘思服’在上古时期“服”念作“愊”,表思念义。《诗经》里的拟声词,“伐木丁丁”中的“丁”以前注音陟耕反,因为古无舌上音,所以古音应该是deng,即ding的洪音念法;“四牡庞庞”中的“庞”,李方桂发现上古二等字是有r介音的,因此应该读为brung。《诗经》一半的拟声词都有r介音,可见r的拟声效果,与r相似的是流音l,在今日的拟声词“叽里咕噜”“丁玲桄榔”中常见。韵律就是一种音乐性,汉字的后半截韵母可以表达声音,前半截的声母同样可以。古人的想法就是后半截定死,前半截开放,因此韵律风格更重要的是声母怎么安排,优秀的文学家都注意声母的排列,让相同相近的声音反复出现,特别突出的例子就是杜甫,杜甫的韵律很多就在声母的经营上。这在西方语言学中叫“头韵”(alliteration)现象,只是中国没有定为规则。例如《诗经》“击鼓其镗”[kik kwag gjəg dhaŋ],全是爆发音,有整齐中带有变化的美感,入声开始阳声结束,绵延不绝。“飘风发发”则全是唇音p,以此模仿风声。讲座结尾,四川大学中国俗文化研究所雷汉卿教授对竺家宁教授的到来表示感谢,并再次强调了声韵学在古代语言文字研究中的重要性。讲座交流环节,竺家宁教授回答了关于如何选择拟音材料的问题。他认为,如果语音材料的作者来自不同的方言区,势必导致材料混杂不同层次的方言,这类材料是不适宜用作单一音系的构拟的。竺家宁教授的讲座例证详实,幽默风趣,在场的各位同学都由此受到了相当的启发。

方一新 中古译经词语考释二则

2024年10月25日,浙江大学方一新教授应本所邀请,做题为“中古译经词语考释二则”的主题讲座。讲座在四川大学文学与新闻学院526会议室举办。四川大学中国俗文化研究所俞理明教授主持本场讲座。

方一新教授考释的第一个词为“天地成败”。西晋竺法护译《普曜经》卷六:“一世十世、百千亿无数世事,至于天地成败、空荒之时,还复成时。”“天地成败”斯00088号敦煌写本《普曜经》卷五作“天地坏败”。“成败”是上古词语,由反义语素构成。“坏败”是汉代以来的新词,形容败坏、溃败,属同义连用成词。中古译经中“成败”“坏败”都很常见,姚秦佛陀耶共竺佛念等译《四分律》卷三一:“劫成劫败、无数劫成无数劫败、无数劫成败。”中的“成败”指佛教宇宙观念中“成住坏空”的意思,表示宇宙人物的形成、衰败的不同阶段。西晋竺法护译《生经》卷二:“佛告阿难:‘生者在世,安可久存?有诸思想缘起之法,必当归尽,坏败永没,法当崩坏,法应当坏。欲使不尔,终不可得。’”前面说“坏败永没”,后面接着说“法当崩坏”“法应当坏”,可见“坏败”是“坏”“败”连用而成。但到“天地成败”就产生了区别。“天地成败”在竺法护的几部译经中使用比较广泛,但“天地坏败”比较少。不光是佛经,中土文献也是如此。值得注意的是,译经有“成劫败劫”和“成败劫”的说法,表示轮转的“成住坏空”也有“成住坏”“成住坏转”“成住坏空”“空成住坏”等表述,同样未见“坏败”。是否能说“天地坏败”是错的?实际上与《普曜经》相近的《修行本起经》《瑞应本起经》就常有“天地崩坏”一类的表述,《普曜经》“天地成败”的重点实际落在“败”上,与“败坏”意义相同。由此可见写经的后世改动可能性较小,往往有更高的词汇研究和校勘价值,将其与传世刻本比勘可以发现价值。方一新教授考释的第二个词为“评谆”。东汉安世高译《阴持入经》卷上:“彼嗔恚非法本为何等?为在人,为在��,恚相恚,不忍不识,因缘嗔嗔恚,发评谆,念不可,说不可,所念说不好令意却,是为恚非法本。”又作“平谆”,词义不明。大正藏参校版本作“讦谛”,也不易理解。《阴持入经注》:“评谆,评弹嗔恚之忿,缴凶气泄出,为谤讪矣。”东汉安世高译《普法义经》中有“平诃”,金藏作“许谆”,碛砂藏作“平谆”,思溪藏、普宁藏等皆作“评谆”。其中“平诃”之“诃”应误,“许谆”则含义不明,都不可信。“评谆”当是,表恶意中伤、诬谤义。卢鹭认为“谆”可能是“憝”的假借,其说是。旧题吴支谦译《佛说菩萨本业经》中的“评论”有讥讽、毁谤义,该词在宋资福藏、元普宁藏等中即作“平谆”。表相似意义的词语还有“评薄”。方一新教授接下来介绍了佛经中的四字套语、习惯表述,如《普曜经》中“变化现法”,宋资福藏、敦煌作“得变化法”,元明本作“得变化现法”。“得变化法”可以分析为“得/变化/(之)法”,变化是佛教的术语,指无中生有。《普曜经》“坐能及天”宋资福藏、元普宁藏、敦煌本等均作“立能及天”,实应作“立”,“立能及天”是魏晋译家常用语。《普曜经》“百千亿”应作“百千万亿”,见敦煌本《普曜经》。数据库中出现的“百千亿”前后都有一个单音节补足,不单独用,因此敦煌四字一顿比较符合上下文。《普曜经》中“所作能作”敦煌本作“可作能作”。相似的意思在《长阿含经》中作“行所行已足”,到《修行本起经》以后变成“可作能作”。“所作能作”唐前仅一例,后代才稍多,应为沿用,因此“可作能作”比较符合早期译经的特点。讲座交流环节,方一新教授回答了考证译经文献怎么查找异文资料的问题。他认为需要多接触原典文献,如果做中古时代翻译研究,那么佛经文献需要常用,参考刻本的校勘记、佛经音义等,并利用好cbeta电子数据库。方一新教授的讲座征引广泛、见解深入,为在场的老师同学带来了一场学术盛宴。

梁晓虹 则天文字在日本的传播

2024年10月28日,日本南山大学梁晓虹教授应本所邀请,做题为“则天文字在日本的传播”的主题讲座。讲座在四川大学文学与新闻学院526会议室举办。四川大学中国俗文化研究所雷汉卿教授主持本场讲座。

梁晓虹老师首先介绍了则天文字及其研究的基本情况。则天文字指武则天所造汉字,目前学界接受度较高的是17个字、分五期。尽管字数并不多,流传时间也不长,但这一历史话题,却持续了千年以上,涉及历史学、考古学、写本学、佛教学和汉字学等诸领域。则天文字的研究材料过去以传世文献为主,现在也发现了大量的出土和海外资料。海外资料中韩国以佛教文献为主,存有庆州佛国寺释迦塔藏《无垢净光大陀罗尼经》和韩国“新罗白纸墨书”《大方广佛花严经》。日本则以写本文献为主,包括古写经和出土的墨书土器,相较更为丰富。古写本中公认最早见到则天文字的文献是正仓院藏《王勃诗序》,属《王勃集》的一部分。《王勃集》的传入时间是天云四年(707),受到当时文武天皇的喜爱,并召集书手抄写。《王勃诗序》中大量使用了则天文字,并且新字与旧字并存。伴随《王勃集》传入日本皇室,随后为达官贵族所知,因此日本存有相对丰富的则天文字。日本现存的古写本《文馆词林》(弘仁本)残卷、养老二年(718)刊布的《养老律令》中也可以见到则天文字的使用。日藏敦煌写经中能见使用则天文字的有《大般涅槃经》卷第三十七和《大乘密严经》卷下,二者是武后时期写经中的优品,全部采用了新字。其他有则天文字的古写经还有菟足神社藏《大般若经》585卷,属于“一笔经”,特点是末笔缺笔的避讳字。圣语藏本《宝雨经》,从头到尾都有则天文字出现,但时期限至于二期。其特点是使用正确,不混用新旧字。使用则天文字最多的是日藏古写本《华严经》,这与武则天与华严宗的密切关系有关。该经中一字不差地遵循了武后在位时的用字法,避讳“华”、“曌”,应该是武后在位时写就。日本也有本土使用则天文字的文献,如石山寺藏八十卷本《华严经》、奈良时代的《新华严经音义》《新译华严经音义私记》等。其中《私记》的重要性在于第一次集中收录《则天序》中出现的则天文字,第一次以则天文字为音义对象,是目前保留则天文字较全的文献之一。值得注意的是有些词目中出现了有则天文字但未加诠释,甚至则天文字出现在释文中的现象。説明八十卷《华严经》中存在很多则天文字,并且则天文字此时在日本社会上已有一定流行度。则天文字在出土文物,特别是墨书土器中也有发现。如出土于冈山县的铜制骨藏器铭文中使用了则天文字“圀(国)”作为人名,此时已是废除则天文字的第三年。这被视为是日本人有意识使用则天文字的首例。此外金泽市南郊、栃木县、千叶县等地方的出土文物中均能发现则天文字的使用痕迹,记录则天文字的墨书土器可达两百余件。梁晓虹认为,则天文字虽不符合汉字发展规律,但对日本人来説使用则天汉字不必追求理据,其在皇室和达官贵族的使用中自然拥有了权威性和优越性。日本人在使用则天文字时能获得一种共鸣,获得类似赞语的效果。因为则天文字常采用古体、古文,使字形更具魔力,因此多在祭祀和仪式时使用,融入了日本的神佛信仰之中。高岛英之认为则天文字能传播岛日本各地,一是通过当时的基本法典,二是通过佛教传播,三是古代移民。梁晓虹教授则认为法典作为政治上的原因仅有一例,证据尚显不足。而佛教写经则大量出现,宗教的可能性较大。日本对于则天文字一开始是全盘接受、模仿抄写,而后有意识使用,甚至传到北陆山的寺院及房总的村落,这是与唐本土写经的最大区别。以“圀(国)”字为例,就有用作人名的流行用法,江户时期有德川光圀,因此他庇护的寺庙也用此字,如“本圀寺”。出土骨藏器的寺院现也叫“圀胜寺”。其他如梵钟、钟铭上也可以见到该字,有力说明了则天文字在日本的流传速度快、流传地域广、流传时间长。讲座交流环节,有同学提出则天文字在日本的流传是否与日本对武则天的喜爱有关。梁晓虹教授认为日本的上层皇室、官员等可能是抱着这种态度使用则天文字,但更多的下层民众是并不认识武则天的,他们使用更多是因为上层带动等因素。梁晓虹教授的讲座结合图文,生动形象,为在场同学开拓了文献上的海外视野。

四.【讲座】郑阿财 从文本内部系联谈敦煌文学文献的研究发展

2024年10月22日上午,由四川大学中国俗文化研究所主办的“中国经典与俗文化”系列讲座在文科楼三区526会议室顺利举行。本次讲座由著名的敦煌学家郑阿财教授主讲,主题为“从文本内部系联谈敦煌文学文献的研究发展”,何剑平教授、孙尚勇教授、刘郝霞老师、梁竹老师出席。讲座由计晓云副研究员主持。

主讲人

郑阿财,四川大学中国俗文化研究所讲座教授、台湾南华大学敦煌研究中心名誉主任

讲座开始,郑阿财教授对敦煌文献的研究做了简要的回顾与展望。郑老师提到敦煌文献的公布除极为少数的个人收藏外,几乎都已公布,此一冷门绝学,发展到热门的显学,研究人员更从零散而趋于规模团队,研究主题与成果也从个别写本的叙录考论,到系统分类的整理与专题的研究,成果丰硕而可观。近年已出乃至正在出版许多大规模的系统整理研究,更是令人赞叹。郑老师指出敦煌文献研究仍然具有广阔的拓展空间,且提出可從兩個方面來思考。一是敦煌文学文献研究的外部拓展,二是敦煌文学文献文本的内部系联。郑老师特别强调敦煌文学文献的特点:大多为口语化的俗文学,尤其是讲唱文学,反映了唐五代时期的民俗文化与民众生活。文献的核心内容多围绕俗信仰、俗思想,展现出一种从雅文化向俗文化转变的过程。因此,研究敦煌文献应在方法上从传统向多元转变,重视写本原生态,结合文献的多样性和文体流变,打破单一研究路径,开拓新的研究视角。

接下来,郑阿财教授以S.5588写本为例,来探讨敦煌文学文献的研究发展如何从文本内部系联来进行。

一、S.5588号写本的定名与录文。郑老师追随潘重规先生研究敦煌学,始终遵循“敦煌文献研究,应从原卷文字的辨识与阅读入手”的训示。因此,郑老师首先在前人著录和研究的基础上,利用IDP高清图版以及电脑图片校正功能,重新厘定了S.5588的内容,尤其对张锡厚《全敦煌诗》中定名为《无名氏词四十七首》中的第四十六首和四十七首残缺的文字加以补正。

二、S.5588歌辞形制与《纪辽东》曲辞基于对S.5588号写本内容的补正,郑老师进一步对该写本的格律、押韵、调式等进行分析,并与乐府诗中的《纪辽东》曲辞进行比较。郑老师赞同任半塘的观点,认为S.5588写本与《纪辽东》存在相似之处,但他进一步指出,佛教徒创作俗曲时不会严格遵循格律,因此二者并不完全一致。S.5588写本中五言、七言与三言的灵活搭配,展示了佛教俗曲创作中对格律的灵活处理,并通过一字多音、吟唱等方式延长音律,解决演唱中的套调问题。郑老师强调,这种佛教套用燕乐俗曲的现象,反映了唐代佛教由雅而俗的演变过程,尤其禅宗和净土宗僧人通过倚声作歌宣扬佛法,使佛教在社会中更加大众化,文化水平不同的信众都能通过通俗易懂的歌辞接受佛教劝化,扩大了佛教的传播范围。

三、S.5588残本的劝善文属性与特征郑老师通过研究发现,S.5588写本的前31首主要以佛教劝化为主题,内容以通俗白话形式呈现,旨在通过列举日常生活中的恶业与易于实践的善行,达到教化的目的。第32首之后,则转向儒家孝悌、齐家之道,体现了佛教与儒家教化思想的融合。这种“以事说理”的方式,使劝善文成为佛教在民间传播的重要手段。在S.5588写本分析的基础上,郑老师提出了“写本群”研究方法,即从单一写本的考证扩展到一组相似写本的系统研究。他通过系联S.5588残本中的“南宗”内容,推断该文献的作者应为南宗禅宗弟子,并结合敦煌写本中套用《五更转》形式的《南宗赞》和《秀禅师劝善文》等作品,进一步说明南北宗禅宗弟子都擅长运用俗曲歌赞传颂法教。这种俗曲形式既适合佛教教义的传播,又能够兼顾儒家伦理教化,特别是在面对庶民社会时,儒释融合的劝善方式更具普及性。

四、S.5588残本的结构与儒释兼施劝善文的发展。

在“写本群”的视域下,郑老师还对S.5588、一卷本《王梵志诗》以及《辩才家教》等一组相似文献进行了对比分析。郑老师指出,S.5588与敦煌写本《辩才家教》有相似之处,《辩才家教》以佛教人物辩才之名,强调儒家伦理与佛教教义的结合,教导众生通过日常行为规范走向成道。S.5588同样表现出这种儒释结合的特征,表明在唐五代时期,佛教在家教和社会教化中的实际应用及其普遍影响。而一卷本《王梵志诗》是编纂于晚唐的童蒙教诲诗,内容既有儒家伦理道德观念,也有佛教劝善护戒的内容。其具有的儒释兼容相偕的社会教化劝善性质,与S.5588呈现出的以佛教禅宗教化为本的劝善性质有诸多类似之处。区别在于S.5588以佛教为核心,儒家孝悌教化为辅;一卷本《王梵志诗》以儒家教化为主轴,兼及佛教劝善。虽然儒释相偕,但主从分明。郑老师认为,这些文本不仅体现了佛教的劝善功能,还揭示了唐代民间家教文献中儒家孝亲思想的主导地位。这些文献内容相近,思想旨趣一致,表现了唐代佛教与儒家伦理教化在民间传播中的共通性。

五、总结与讨论

最后,郑老师总结道,S.5588《求因果》诗出自释门,是游方僧人、化俗法师藉世俗家教弘法布道,劝化对象则为僧俗二众。以S.5588为代表的佛教劝善歌辞,是唐五代佛教关注社会劝善及庶民家教并积极投入的特殊表现。并以此表明,研究敦煌文学文献应从写本原卷出发,逐步建立“写本群”,通过系联相近的文献,形成广义的写本群,进一步探索文学文献的内部关系。这种从文本内部展开的研究方法,为中古文学及敦煌文学的研究开辟了新的思路和方向。

在讲座后的互动环节,计晓云副研究员分享了她的心得体会,认为郑老师对S.5588号写卷的深入考察与分析,使该卷的录文与校释、文本属性与社会功能更加明确。郑老师采用同一主题的文本内容系连法,归纳出佛教劝善文的特征,即内容上已排除高深玄虚深奥的佛理,多方罗列日常各种恶业,及易于实践的事例,藉以达到以事说理的教化功能。随着劝善文的流播,这种劝诫思想逐渐深入社会,成为民间思想教育重要的一支,其影响特别深远,诚如唐宗密《原人论序》所说:“策万行,惩恶劝善,同归于治,则三教皆可遵行”,这些都是唐五代佛教社会劝善及庶民家教的关注与投入特殊而具体的表现。

现场师生也积极提问,从自己的学习经验出发向老师请教,例如敦煌地区和长安地区僧人接受的童蒙教育是否有区别?敦煌写本《真言要诀》是否也应归类于蒙书的范畴?郑老师一一耐心解答了同学们的疑问。此次讲座为敦煌文学文献研究提供了丰富的学术借鉴,深化了学界对文献内部系联方法的理解和应用。